Macron e le “dimostrazioni d’amore” al G20 - Marat n. 16

Un racconto dal summit internazionale di Roma, un’occasione che la Francia ha colto anche per affrontare i più importanti dossier della sua politica estera

«Come nelle relazioni, la fiducia è un bene ma le dimostrazioni d’amore sono meglio». Emmanuel Macron ha riassunto così l’incontro bilaterale con Joe Biden tenuto a villa Bonaparte, l’ambasciata francese presso la Santa Sede, dove i due leader si sono visti di persona per la prima volta dalla crisi diplomatica dello scorso settembre, quando l’Australia ha stracciato un contratto miliardario di fornitura di sottomarini con la Francia per sottoscriverne uno diverso con Stati Uniti e Regno Unito.

È anche vero che gli Stati non vivono grandi amori né coltivano grandi amicizie, hanno soltanto grandi interessi che possono talvolta entrare in contrasto. Joe Biden ha riconosciuto che il comportamento della sua amministrazione nell’affaire dei sottomarini è stato «rude», ma in fondo coerente con la strategia americana di contenimento della Cina.

Non so se tra Stati Uniti e Francia la relazione bilaterale presenti un tratto «sentimentale», come ripete spesso l’analista di Limes Dario Fabbri, di certo le due nazioni hanno un ideale comune, l’universalismo e la capacità di pensarsi come potenze mondiali. Così, quando a settembre Macron ha richiamato l’ambasciatore francese a Washington e il suo ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian ha parlato di «pugnalata alla schiena», il messaggio è stato semplice, e compreso dagli americani: vogliamo una compensazione.

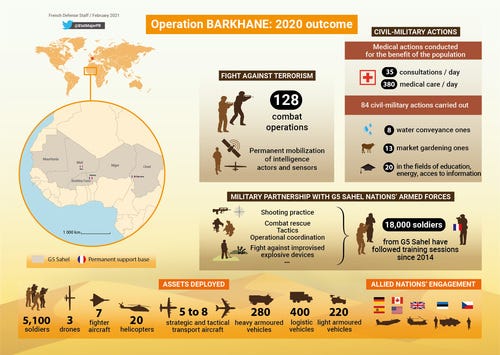

Compensazione che è arrivata, come ha esplicitamente detto Emmanuel Macron ai cronisti che hanno seguito il bilaterale di venerdì: «Accettando le nostre richieste, gli Stati Uniti hanno deciso di rafforzare il loro impegno nel Sahel. Ci saranno più risorse e più mezzi per le operazioni di intelligence, in particolare ISR [droni da ricognizione, ndr] ed elicotteri, che ci aiuteranno a essere più efficaci nel contrasto alle formazioni terroristiche. In ogni caso, il sostegno americano c’è sempre stato, anche nei momenti di tensione con la precedente amministrazione».

Biden e Macron hanno discusso di molti dossier, tra cui la presenza e la strategia da tenere nell’Indopacifico. Per trovare nuovi alleati dopo lo sgarbo australiano, la Francia sta puntando molto su India e Indonesia, paesi dal peso demografico, economico e geografico decisivo che hanno una caratteristica in comune: non sono “schiacciati” su posizioni americane, ma stanno cercando di trovare una via autonoma per trattare con la Cina. Il presidente francese ha tenuto due incontri bilaterali con i suoi omologhi Narendra Modi e Joko Widodo proprio per discutere di questo tema. Inoltre, Macron ha partecipato a un mini-summit sull’Iran con Regno Unito, Germania e Stati Uniti (il 3+1), e incontrato Boris Johnson per provare a risolvere la disputa sulla pesca nella Manica per ora senza riuscirvi. Mi sto concentrando però sul Sahel per due motivi: ho osservato un filo rosso tra questa dichiarazione di Macron e il lavoro del suo ministro degli Esteri Le Drian, ed è un dossier che interessa da vicino anche l’Italia, che quest’anno dovrebbe inviare 200 militari, 8 elicotteri e 20 mezzi terrestri.

Per Macron era importante ottenere rassicurazioni da Biden: nel 2013 la Francia è intervenuta nella zona che va dal Sahara all’Africa centrale per evitare che questo spazio potesse diventare un rifugio per i jihadisti, schierando con l’operazione Barkhane oltre 5.000 uomini (diventeranno 2.500 nel 2022). Macron ha sottolineato in modo esplicito perché per Parigi la questione è di primaria importanza: «Quello che succede nel Sahel è inedito, la Francia è la nazione guida di una coalizione internazionale, nella storia contemporanea soltanto gli Stati Uniti hanno organizzato operazioni di questo genere. L’impegno in Africa non tutela soltanto interessi francesi, ma europei e internazionali».

Questa frase di Macron è importante per capire come mai i francesi stiano esercitando delle grosse pressioni per ottenere la condivisione dell’intervento in Sahel, insostenibile per Parigi sul lungo periodo, sia per questioni di opinione pubblica interna, sempre meno entusiasta verso la missione, sia per questioni di costi. Da qui, la nascita della missione europea a guida francese Takuba. Sul terreno ci sono 600 soldati forniti da Italia, Estonia, Svezia, Danimarca, Repubblica Ceca e Romania, coadiuvati da ufficiali di collegamento portoghesi, belgi, olandesi e norvegesi.

Come in altre parti del mondo, senza il sostegno americano per gli europei è molto difficile operare. L’Eliseo lo dice in modo esplicito: «Il sostegno americano è critico. È necessario, nel senso che ci permette di operare in condizioni migliori. Abbiamo quindi delle aspettative su questo punto». Non solo, mi ha spiegato una fonte diplomatica francese, nei prossimi mesi ci si aspetta uno sforzo maggiore anche da parte europea, in particolare dai tedeschi, che al momento non partecipano alla missione Takuba.

Vi scrivo questo numero di Marat dal Palazzo dei Congressi dell’Eur, il quartier generale riservato alla stampa di tutto il mondo per seguire il vertice. Le misure di sicurezza sono impressionanti, con un collega abbiamo dovuto negoziare per mezz’ora domenica mattina per attraversare la strada principale dove sfrecciano i convogli: «Fermi dove siete che i cecchini sparano a vista», ha scherzato un finanziere. «Ma poi perché corrono? Mica c’è bisogno nella zona rossa», ha aggiunto un altro, che alla fine ha accettato di accompagnarci dall’altra parte vincendo le resistenze del suo capo.

L’Eur è stato uno dei protagonisti del G20: deserto, senza auto, maestoso e blindato, illuminato dal sole il sabato e mimetizzato nel cielo nuvoloso di domenica, somigliava alla distopica Libria di Equilibrium, il film con Christian Bale e Sean Bean del 2002 che fu girato proprio qui. A Roma non si vedeva via Cristoforo Colombo senza auto e piantonata da diversi posti di blocco dal lockdown di poco più di un anno fa, un’immagine che credevo non avrei più rivisto.

Il Washington Post ha scritto un articolo per criticare la scelta italiana di tenere la conferenza internazionale nel quartiere voluto e pensato dal fascismo. Credo invece ci sia qualcosa di fortemente simbolico nel tenere un summit per provare a contenere il cambiamento climatico in un luogo così: le cose possono evolvere e cambiare in meglio. La storia ce lo dimostra.

Alla fine della giornata di sabato, insieme a un altro collega della stampa francese, ho seguito al Sofitel Hotel di villa Borghese, quartier generale della delegazione francese, l’incontro in cui il ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian ha “ricevuto” Sergej Lavrov, il potentissimo e apprezzato ministro degli Esteri russo («Molti colleghi hanno soltanto da imparare da lui» mi ha detto un funzionario del governo italiano).

I due ministri si conoscono da tempo, lavorano insieme su tutti i dossier più importanti ed è evidente che i loro bilaterali sono concreti, senza convenevoli. La prima frase che Le Drian rivolge a Lavrov, l’unica che sono riuscito a sentire prima che fossimo invitati a lasciare la stanzetta dell’albergo, è sintomatica di questa familiarità e concretezza: «Ho voluto che ci vedessimo perché...».

Così, seguendo il filo rosso sul Sahel, non stupisce che i due abbiano discusso in modo franco su quanto accade nel Mali. In reazione all’annuncio di Macron, che prevede di dimezzare la presenza francese nella regione, il governo di Bamako ha chiesto alla compagnia privata russa Wagner di occuparsi della sicurezza contro i jihadisti. Il Cremlino ripete da anni che la Wagner è una compagnia privata che non ha alcun legame con la politica russa, ma questi mercenari sono presenti in molti teatri africani e agiscono in modo coerente con gli interessi di Mosca.

Una fonte diplomatica francese mi ha spiegato che per Parigi nel Mali le «divergenze con i russi sono chiare e rivendicate. Per la Francia il negoziato tra il governo di Bamako e la compagnia Wagner è un atto di grande ostilità da parte russa, che continua a negare ogni legame mostrando una certa malafede sul tema».

Come già citato nel numero di Marat dedicato alle conseguenze del ritiro americano dall’Afghanistan, l’autonomia strategica europea è l’altro grande dossier prioritario per la Francia. Anche di questo hanno discusso Macron e Biden, ed è un capitolo importante che ci accompagnerà durante la campagna elettorale, come dimostrano i diversi appuntamenti in agenda: a novembre l’alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, Josep Borrell, dovrebbe consegnare il suo rapporto sulla materia, a cui seguirà un consiglio europeo sulla Difesa a dicembre.

Queste due tappe introducono il semestre a presidenza francese dell’Unione europea, che avrà il compito di redigere la nuova bussola strategica del continente per presentarla al summit di Madrid del giugno 2022. Macron spera di arrivarci come leader appena rieletto, quindi con grande legittimità.

Per Macron era importante chiarire bene cosa vuol dire autonomia strategica per i francesi: «Abbiamo fatto un lavoro di chiarimento su cos’è la difesa europea e la sovranità europea, che sono indispensabili per noi ma compatibili con la Nato. Su questo tema ci sono state delle tensioni e delle incomprensioni, con gli americani ma anche tra europei. Ecco perché lavoreremo a un partenariato strategico tra Unione europea e Nato».

Questo elemento è nuovo, se confrontiamo questa dichiarazione con le precedenti critiche francesi nei confronti della Nato, in «morte cerebrale», secondo la definizione che il presidente ne aveva dato in un’intervista all’Economist. L’arrivo alla Casa Bianca di Joe Biden ha senz’altro contribuito all’evoluzione dei toni di Macron, che tuttavia non ha perso l’abitudine di sovrapporre la visione francese degli affari internazionali a quella europea.

Secondo l’Eliseo, «l’orientamento americano verso il Pacifico e la Cina implica che gli alleati europei devono prendere maggiori responsabilità nel quadro dell’alleanza esistente, ma anche più responsabilità per garantire la nostra sicurezza collettiva. Questo vuol dire che i partner europei devono fare ancora di più di quanto fanno già ora: programmi di innovazione e miglioramento delle attrezzature, più interventi esterni, sviluppi industriali ambiziosi, evoluzione della dottrina militare».

È difficile non notare come il prisma con cui i francesi guardano la questione dell’autonomia strategica europea è… francese! Per gli stati orientali dell’Unione, preoccupati dalla Russia e interessati a coltivare un rapporto con gli Stati Uniti per ragioni diverse da quelle di Parigi, la priorità è diversa, così come per i tedeschi, sempre molto timidi quando si tratta di pianificare e partecipare a operazioni internazionali in contesti di guerra. Questa contraddizione sarà difficilmente sciolta nei prossimi mesi.

Consigli di lettura e fonti

Venerdì Emmanuel Macron ha concesso una lunga intervista al Financial Times, il Monde racconta l’incontro tra Biden e Macron, tra incomprensioni e passi avanti. Qui il testo della lunga dichiarazione comune rilasciata dai due presidenti, qui il pezzo critico del Washington Post sul G20 all’Eur.

Il disastro causato dalla Wagner in Repubblica Centroafricana raccontato dal Financial Times, tradotto da Internazionale.